“晒晒传家宝·谈谈好家风”——普陀区家庭家教家风系列宣传⑤:一本“目击记”揭开尘封已久的红色记忆

发布时间:2025-07-16 来源: 文明普陀编者按:家风家教是一个家庭最宝贵的财富。为深入践行习近平总书记对家庭家教家风建设的殷殷嘱托,持续传承和弘扬社会主义核心价值观,在全社会营造家庭和睦、家教良好、家风端正的浓厚氛围,区委宣传部开展“晒晒传家宝·谈谈好家风”——普陀区家庭家教家风系列宣传,向生活、学习、工作在普陀的居民征集老照片、手稿、勋章等“传家宝”,并邀请他们讲述“传家宝”背后的动人故事,彰显普通人对家庭的深厚情感,诉说祖辈、父辈代代相传的家国情怀。

本期邀请到的嘉宾是解放战争亲历者潘金根的孙女潘莹和她的“传家宝”。

揭开尘封记忆 爷爷圈粉家族群

“原来爷爷才是我们潘家的‘顶流’。”随着两枚军功章被找到,潘莹激动地对办公室同事说,“看影视剧、抗战剧看得热泪盈眶的我,一直没想到爷爷就是保家卫国的亲身参与者、实践者、奉献者。”在潘莹印象中,依稀记得爷爷参过军、打过仗、受过伤,但是参的什么军、打的什么仗、为什么受的伤,没有去细致地了解过,只觉得爷爷和蔼可亲,经常在画室里画着各式各样的山水画。

潘莹把爷爷两枚军功章的照片发在家族群里,迅速勾起了家人的回忆,大家互动频繁,都在分享关于爷爷的记忆碎片,潘莹脑海中对爷爷的印象从模糊逐渐变得清晰,关于他的故事渐渐变得充实立体。随着了解加深,潘莹感到内疚自责,小时候很少主动去了解爷爷,现在才理解到爷爷的深厚家国情怀和宽广胸怀,他给后代留下了丰硕的精神富矿,足以用一生去品味和缅怀。

停学参军救国 男儿践行红色使命

潘莹的爷爷名叫潘金根,1923年11月出生在上海南市区(旧称)。1936年,潘金根去西安探亲,一路上面对乱世,深感国难当头、民不聊生,国家危亡、匹夫有责!1937年7月,还是学生的潘金根,毅然决定参加红军“决死队”,追随中国共产党参军救国。

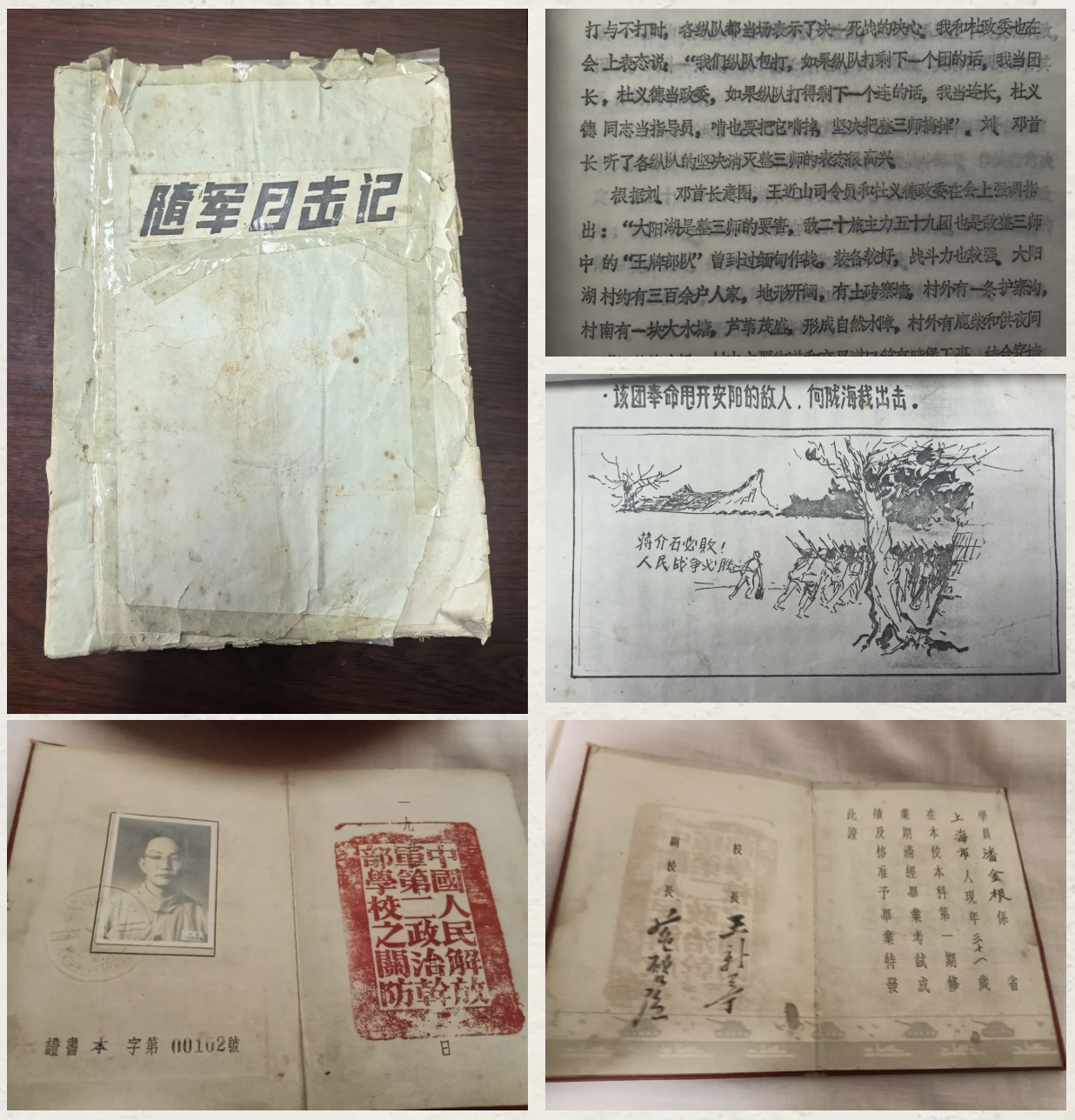

潘金根当时参加的是刘邓大军的中原野战军,1949年2月改编为第二野战军。1948年7月,潘金根所在部队(二野六纵队18旅54团)参加襄樊战役。历时14天,歼敌21000余人,国民党第十五绥靖区司令官康泽被俘。毛主席曾经指出,当年苏区的覆灭有两个元凶,一个是蒋介石,另一个就是康泽。康泽长期在国民党内从事特工工作,是国民党高级特务骨干。康泽被俘后,毛主席非常高兴,连连夸赞作战部队,并叮嘱中野一定要将康泽戴上镣铐送到华北。潘金根作为优秀指战员,被选中带队执行押送康泽这项艰巨的任务,这项任务是毛主席亲点的,只能成功不许失败,潘金根带领一个排的兵力出色完成了组织交给的重大任务。

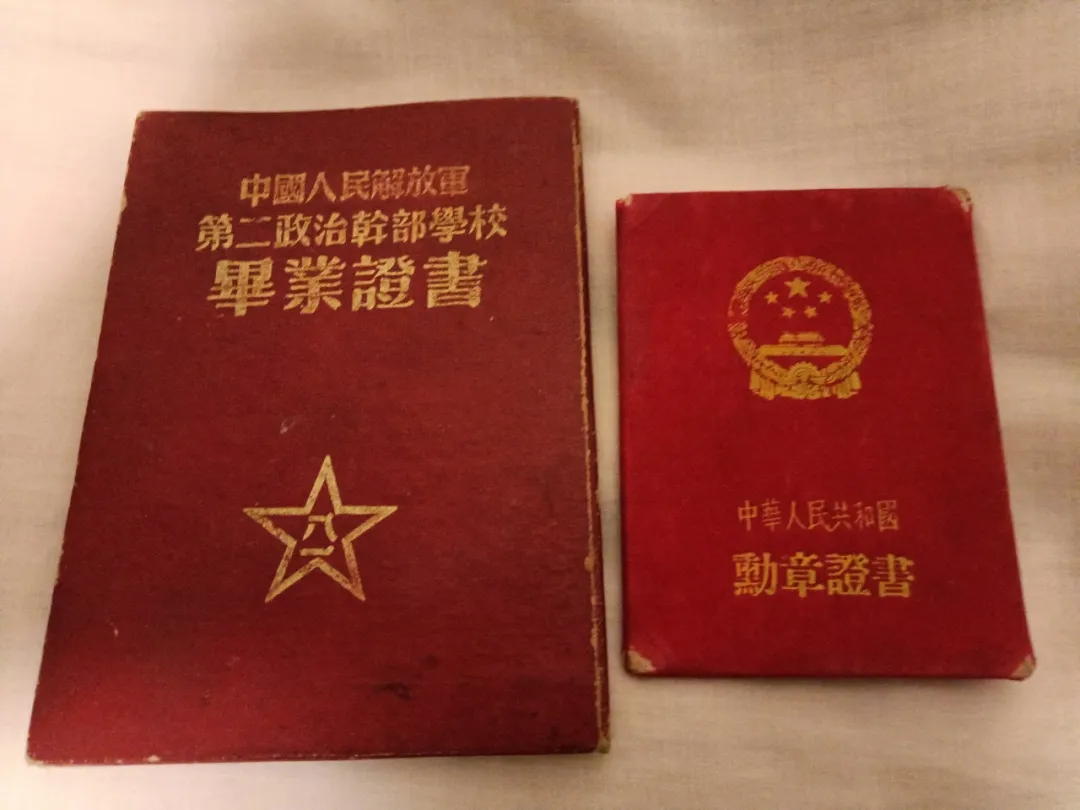

渡江战役前,第二野战军司令员刘伯承在向毛主席汇报渡江战役准备情况时建议:大量吸收培养知识分子,应成为必须抓紧的一件大事。1949年5月4日,第二野战军军事政治大学总校在南京成立。1949年11月,第二野战军进军大西南,军政大学西迁重庆,1950年2月,更名为西南军区军政大学,简称西南军大。刘伯承兼任校长和政治委员,后由贺龙任校长,邓小平任政治委员。1954年8月,潘金根顺利完成解放军第二政治干部学校本科深造,获得二野军政大学颁发的两枚奖章。1957年6月18日,潘金根因执行任务出色,获得三级独立自由功章和三级解放功章。带着荣誉和战伤,潘金根光荣退役,转业到四川江油钢铁厂,继续发光发热,积极投身经济建设大潮。

退休后,潘金根喜爱美术,尤其是国画,不仅爽快地赠画,还给邻居亲友子女指导国画技艺。在符合回沪政策的情况下,潘金根毅然选择放弃上海安置住房等福利,对潘金根来说,相比那些曾经并肩作战却牺牲的战友,他已经得到了很多。

不忘初心使命 潘家传承党员先锋

潘莹记忆中,爷爷写了本《随军目击记》,记录了他参加解放战争时期的重要战斗和军旅感悟,里面能感受到爷爷热血沸腾的战斗履历和大无畏的革命奉献精神。父亲曾告诉潘莹,爷爷得知老战友们希望将这段战争史能够被真实地记录下来,于是便有了这本书。老战友们阅读之后,久久不能平静,希望让更多的人铭记这段历史。后来,该书由战友联系所在部队,被部队作为史料珍藏。

潘金根从军时不畏牺牲、敢于奉献,安置钢厂时敢为人先、顾全大局,退休时深藏功与名、身心豁达、热心助人,他的精神已经成为全家学习效仿的典范。潘金根的三个儿子积极入党,成为光荣的共产党员,在各自的岗位努力上进,荣获“岗位能手”“先进个人”等称号。他的两位孙子孙女也被祖辈、父辈的精神感染,积极加入了中国共产党。

潘金根建立起了一座精神丰碑,成为家族的红色记忆,成为子女不可多得的精神财富,激励着后人不断向前。