【学校少年宫】潮风瓷韵探千年,少年匠心塑未来!普陀学子潮汕陶艺研学之旅圆满落幕

发布时间:2025-08-22 来源: 上海市普陀区青少年教育活动中心

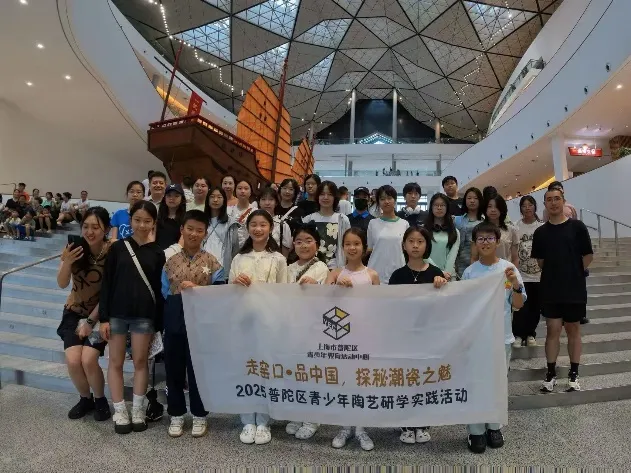

这个夏天,30余名普陀区中小学生化身“小小陶瓷文化使者”,跨越千里,于8月1日至5日踏上了主题为“走窑口,品中国,探秘潮瓷之魅”的陶艺综合实践之旅。在普陀区青少年教育活动中心的精心组织下,学子们深入岭南文化腹地——潮汕地区,开启了一场融合文化寻根、非遗体验与艺术创作的深度研学。

行前,营员们已带着好奇与期待,在研学手册上写下对“潮瓷”的初印象。甫抵潮州,首站便直抵颐陶轩潮州窑博物馆。从商周古朴的印纹陶罐,到北宋莹润的青白釉瓷,再到近代风靡海外的枫溪五彩瓷,3000件珍贵藏品铺陈出一条清晰的潮州窑发展脉络。营员们屏息凝神,在专业讲解中感知泥土在烈火中蜕变的文明史诗。“原来潮瓷不只是碗碟,它承载着海上丝绸之路的故事!”一位同学在手册上兴奋记录下新发现。

研学核心在于“动手”与“品味”。在中国瓷都陈列馆震撼于6000余件历代精品后,营员们迎来了重头戏——沉浸式非遗双体验。

巧手塑红桃,舌尖品吉祥: 营员们围坐一堂,在师傅指导下体验制作潮汕红桃粿——这一承载着祈福纳祥寓意的传统美食。揉捏软糯的粿皮,包裹咸香四溢的馅料,再小心翼翼压入雕刻精美的桃形木模。当一枚枚粉嫩饱满、印有“寿”字或花纹的红桃粿脱模而出时,空气中弥漫着米香与喜悦。品尝着自己亲手制作的粿品,大家不仅领略了潮汕饮食文化的精髓,更理解了食物背后深厚的民俗情感。

茶香氤氲,感悟工夫真谛: 指尖的粿粉香气未散,营员们又走进国家级非物质文化遗产——潮州工夫茶的优雅世界。茶艺师行云流水般演示“关公巡城”、“韩信点兵”等二十一式冲泡技法,讲解“和、敬、精、乐”的茶道精神。孩子们轻嗅凤凰单丛茶的天然花香,细品金黄茶汤的醇厚回甘,在“一盅三杯”的仪轨中,体味潮汕人“茶薄人情厚”的处世哲学与精致生活艺术。

匠心拉坯,泥火成器:带着粿品的香甜与茶韵的余味,营员们投入了潮州手拉壶制作。作为另一项国家级非遗,手拉壶以“单指运泥、一器到底”的绝技闻名。陶艺师傅指尖翻飞,泥坯瞬间亭亭玉立。孩子们屏气凝神,尝试掌控转盘的速度与指尖的力度,泥土在掌心温润流转,虽成品稚拙,却深刻体悟到“匠心如琢”的真谛。更有同学在手册上细致绘制拉坯流程图,记录下“泥料揉炼、定中心、开孔、提拉塑形”的关键步骤。

研学不止于技艺。在广东省陶瓷科普教育基地,3D打印陶瓷技术令营员惊叹传统与现代的碰撞,陶瓷文化讲座令营员了解陶瓷的前生今世,主题捏塑创作让营员体验潮汕黏土的塑性特点。

探访陈慈黉故居“岭南第一侨宅”,镶嵌于恢弘建筑中的精美瓷饰,揭示了陶瓷与侨乡文化的血脉相连。

围绕手册议题“潮州与佛山陶瓷异同”,营员们通过实物对比、资料查阅展开研讨:“潮瓷釉色清雅,以通花瓷雕闻名;佛山陶塑更重人物神韵,石湾公仔栩栩如生!”在思维碰撞中深化认知。

研学足迹更延伸至广阔天地。潮汕历史文化博览中心的宏大叙事、汕头市博物馆“南澳1号”沉船出水瓷器的惊世之美(青花瓷盘碟层层叠叠,诉说着古代海上贸易的繁盛),小公园骑楼群工艺美术街上的嵌瓷、木雕,无不将潮瓷置于鲜活的文化生态中。行走于龙湖古寨千年石板路,指尖抚过斑驳砖墙,营员们在手册上描绘出“心中的岭南文化地图”——陶瓷的温润、建筑的沧桑、粿品的香甜交织成一曲立体的潮汕交响。

满载归:瓷土无言,少年有声五天的沉浸式研学,营员们以手册为舟,载满思考:

曹杨二中附属学校 颜若飞:五天的研学是一次从视觉到心灵都深受触动的体验过程,亲手触摸陶土,感受技艺的精妙,各大场馆中理解文化的融合,这是对大国匠心的沉浸式感悟,这份耐心与热爱让人难忘而感动。

普陀区平利路第一小学 吴燕雯:这次陶艺研学实践活动,让我深入了解了潮汕传统文化。参观中,我既见识了传统工艺的精湛魅力,也看到了其面临传承困难、人才短缺等挑战。作为新时代的我们,有责任守好文化根脉,传承弘扬中国传统文化。

上海理工大学附属普陀实验学校 印瑞宸:穿梭于陶瓷博物馆间,我仿若踏入陶瓷艺术的长河,从潮州瓷的细腻温润到佛山陶的粗犷传神,制瓷时手心传来的温度,是穿越千年的文化密码,这趟研学之旅,让我对陶瓷非遗文化从“听说”到“亲见”,从“感受”到“体悟”。

当飞机掠过潮汕平原的葱茏大地,营员们带回的不仅是亲手制作的手拉壶、潮瓷捏塑作品、写满思考的研学手册,更有一颗颗被传统文化点燃的心。普陀区青少年教育活动中心始终致力于构建“行走的课堂”,让青少年在触摸历史脉搏、体验非遗技艺中,筑牢文化自信之基。愿这场潮瓷探秘之旅,在少年心中埋下传承与创新的种子,静待花开。